1 – Description informelle de la notion de bijection

C’est décidé, je fais expertiser ma collection de livres anciens !

Pour préparer le terrain, il faut étiqueter chaque bouquin et lui attribuer ainsi un numéro d’ordre.

Comme je dispose justement d’un ensemble d’étiquettes (avec un numéro inscrit sur chacune d’elles), ça va être un jeu d’enfant. Mais attention, cet étiquetage doit être « parfait » au sens suivant :

- condition 1 : deux livres distincts ne doivent pas correspondre au même numéro

- condition 2 : chaque numéro doit correspondre à un livre

Dans le jargon des mathématiciens, on exprime cela en disant que :

L’application de l’ensemble X des livres vers l’ensemble Y des numéros qui, à chaque livre associe son numéro, doit être bijective.

Expliquons un peu cette étrange terminologie…

En associant, à chaque livre ![]() de ma collection, un numéro n bien déterminé, je définis une application

de ma collection, un numéro n bien déterminé, je définis une application ![]() de

de ![]() vers

vers ![]()

Afin d’expliciter ce lien, on peut noter : ![]() On dit que

On dit que ![]() est l’image de

est l’image de ![]() par

par ![]() ou (de manière équivalente) que

ou (de manière équivalente) que ![]() est un antécédent de

est un antécédent de ![]() par

par ![]()

En clair, ![]() désigne le numéro inscrit sur l’étiquette portée par le livre

désigne le numéro inscrit sur l’étiquette portée par le livre ![]()

- Si la condition 1 ci-dessus est remplie, on dit que l’application f est injective.

- Si la condition 2 est satisfaite, on dit que f est surjective.

Et si f est à la fois injective et surjective, on dit qu’elle est bijective (ou que c’est une bijection) : cela signifie que chaque numéro possède un unique antécédent par f, autrement dit, chaque numéro identifie un livre et un seul.

Evidemment, ce qui précède peut être généralisé à des ensembles ![]() et

et ![]() absolument quelconques (le terme ensemble désigne une collection d’objets, sans plus de précision : c’est un peu naïf mais on s’en contentera).

absolument quelconques (le terme ensemble désigne une collection d’objets, sans plus de précision : c’est un peu naïf mais on s’en contentera).

Etablir une bijection de ![]() vers

vers ![]() consiste donc à associer, à chaque élément de

consiste donc à associer, à chaque élément de ![]() un élément bien déterminé de

un élément bien déterminé de ![]() de telle sorte que :

de telle sorte que :

Tout élément de Y possède un unique antécédent dans X

Il peut être commode de représenter les ensembles par des « patates » et de dessiner une flèche joignant chaque élément de ![]() à son image dans

à son image dans ![]()

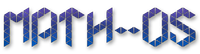

Le diagramme ci-dessous représente une bijection de l’ensemble

{« chien », « chat », « cheval », « lion », « lapin »}

vers l’ensemble

{« chienne », « chatte », « jument », « lionne », « hase »}

Cette bijection paraît naturelle : à chaque nom de mâle est associé le nom de la femelle correspondante.

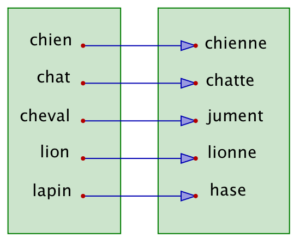

Mais on pourrait imaginer autre chose… par exemple :

Moins naturel n’est-ce pas ? Et pourtant : j’ai simplement décidé de respecter l’ordre alphabétique ! Parmi les mots appartenant à l’ensemble de gauche, le premier dans l’ordre alphabétique est « chat »; pour cette raison, je décide de lui associer le mot « chatte » qui est, parmi les mots appartenant à l’ensemble de droite, le premier dans l’ordre alphabétique. De même pour le second (« cheval »), auquel j’associe le second (« chienne »). De même pour le troisième (« chien »), auquel j’associe le troisième (« jument »), etc… Vous avez compris.

Il n’y aucune raison de renoncer aux autres possibilités, sans d’ailleurs chercher à leur attribuer une quelconque logique (mâle → femelle, ordre alphabétique, ou autre…). On peut vérifier qu’il existe en tout 120 bijections entre ces deux ensembles. Pourquoi 120 ? Parce que c’est la « factorielle » de 5, c’est-à-dire le produit des entiers de 1 à 5. On peut en effet montrer, de façon générale, qu’étant donnés deux ensembles comportant chacun n éléments, il existe en tout et pour tout n! bijections de l’un vers l’autre.

Pour en savoir davantage au sujet de la factorielle d’un entier naturel, vous pouvez jeter un coup d’œil à cet autre article de vulgarisation.

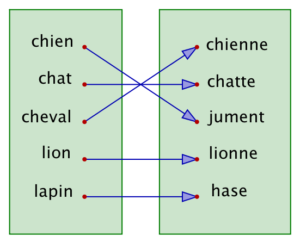

Observons ce nouvel exemple :

On a considéré ici un ensemble V de cinq noms de capitales européennes :

V = {« Paris », « Berlin », « Madrid », « Londres », « Rome »}

ainsi qu’un ensemble P de six pays européens :

P = {« France », « Allemagne », « Espagne », « Angleterre », « Italie », « Suède »}

A chaque ville, on a associé le pays dont elle est la capitale. Mais la capitale de la Suède n’apparaît pas dans V, et donc l’élément « Suède » ne possède aucun antécédent. En d’entre termes, notre application n’est pas surjective (et, en particulier, pas bijective).

Voyons autre chose …

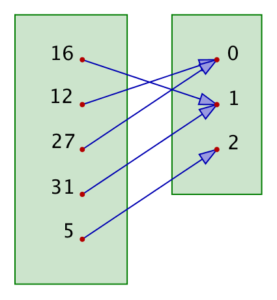

• A ma gauche, l’ensemble ![]()

• A ma droite, l’ensemble ![]()

Si l’on associe à chaque élément de G le reste de sa division par 3, on obtient ceci :

Ainsi, par exemple :

![]()

Cette fois, tous les éléments de l’ensemble de droite sont atteints, mais certains le sont plusieurs fois ! Il s’agit donc d’une application non injective; en particulier, ce n’est pas une bijection.

Pour une présentation plus formelle de ces notions (applications, injections, surjections et bijections), je vous propose de consulter les deux vidéos suivantes de la chaîne Math-OS :

2 – Composer des bijections

Il existe un moyen naturel permettant, à partir de deux applications quelconques, d’en fabriquer une troisième : c’est ce qu’on appelle la composition. De quoi s’agit-il ?

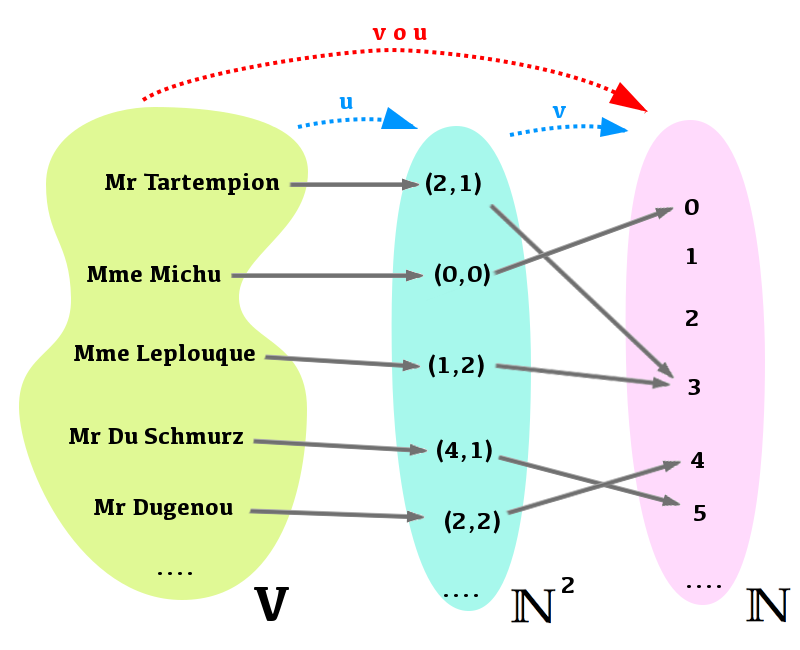

Imaginons l’ensemble ![]() des habitants d’un village et considérons l’application

des habitants d’un village et considérons l’application ![]() qui, à chacune de ces personnes, associe le couple

qui, à chacune de ces personnes, associe le couple ![]() où

où ![]() désigne le nombre de ses garçons et

désigne le nombre de ses garçons et ![]() le nombre de ses filles.

le nombre de ses filles.

Si par exemple Mr Tartempion appartient à ![]() et s’il a trois garçons et une fille, alors son image par

et s’il a trois garçons et une fille, alors son image par ![]() sera le couple

sera le couple ![]()

Considérons ensuite l’application ![]() qui, à tout couple

qui, à tout couple ![]() d’entiers naturels associe

d’entiers naturels associe ![]()

Il est alors possible de composer ![]() par

par ![]() : cela consiste, pour chaque habitant du village, à lui associer l’image par

: cela consiste, pour chaque habitant du village, à lui associer l’image par ![]() de son image par

de son image par ![]() Autrement dit, à chaque personne est associé le nombre de ses enfants.

Autrement dit, à chaque personne est associé le nombre de ses enfants.

Cette nouvelle application est notée ![]() (ce qui se lit «

(ce qui se lit « ![]() rond

rond ![]() »).

»).

Pour formaliser un peu, disons que si ![]() et

et ![]() sont deux applications quelconques, alors

sont deux applications quelconques, alors ![]() est définie par :

est définie par :

![]()

Signalons une propriété à la fois simple et très utile :

Proposition

Si ![]() et

et ![]() sont des bijections, alors c’est aussi le cas de

sont des bijections, alors c’est aussi le cas de ![]()

3 – Des bijections … d’accord, mais pour quoi faire ?

Vous l’aurez deviné en lisant la section 1 : étant donnés deux ensembles finis ![]() et

et ![]() , une condition nécessaire et suffisante pour qu’il soit possible d’établir une bijection (un « fléchage parfait ») de

, une condition nécessaire et suffisante pour qu’il soit possible d’établir une bijection (un « fléchage parfait ») de ![]() vers

vers ![]() est que ces deux ensembles possèdent le même nombre d’éléments (on dit aussi : le même cardinal).

est que ces deux ensembles possèdent le même nombre d’éléments (on dit aussi : le même cardinal).

Cette simple observation constitue l’une des principales clefs de la « combinatoire », domaine des mathématiques où l’on tâche de répondre à des questions du genre « combien tel ensemble fini possède-t-il d’éléments ? ». Donnons-en quelques illustrations.

Exemple 1 : nombre de parties d’un ensemble

Etant donné un ensemble de cardinal ![]() , une question naturelle consiste à déterminer le nombre de ses sous-ensembles. Ainsi, l’ensemble

, une question naturelle consiste à déterminer le nombre de ses sous-ensembles. Ainsi, l’ensemble ![]() possède huit sous-ensembles, à savoir :

possède huit sous-ensembles, à savoir :

- l’ensemble vide, noté

- les singletons

,

,  et

et  (ce sont les sous-ensembles de cardinal 1)

(ce sont les sous-ensembles de cardinal 1) - les paires

,

,  et

et  (ce sont les sous-ensembles de cardinal 2)

(ce sont les sous-ensembles de cardinal 2) - l’ensemble

lui-même

lui-même

D’une manière générale, si ![]() est de cardinal

est de cardinal ![]() alors

alors ![]() possède exactement

possède exactement ![]() sous-ensembles. Trois preuves rigoureuses de cette affirmation sont rassemblées dans l’article « Combien un ensemble fini possède-t-il de parties ? ».

sous-ensembles. Trois preuves rigoureuses de cette affirmation sont rassemblées dans l’article « Combien un ensemble fini possède-t-il de parties ? ».

Sans détailler ici ces preuves un peu techniques, disons simplement que l’une d’elles consiste à établir une bijection entre l’ensemble des sous-ensembles de ![]() et un autre ensemble dont le cardinal est connu (et égal à

et un autre ensemble dont le cardinal est connu (et égal à ![]() ).

).

Exemple 2 : nombre de chemins dans un réseau carré

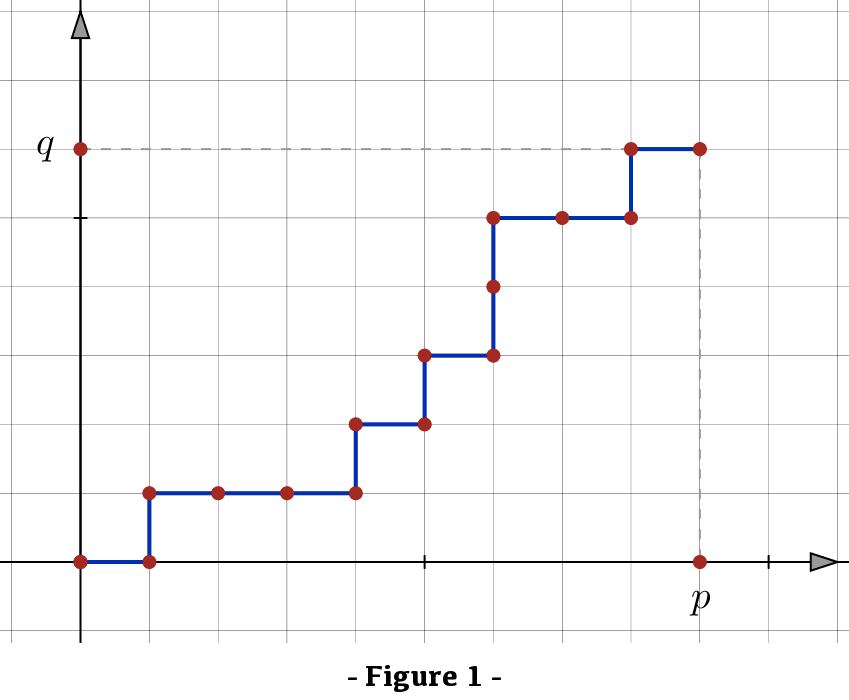

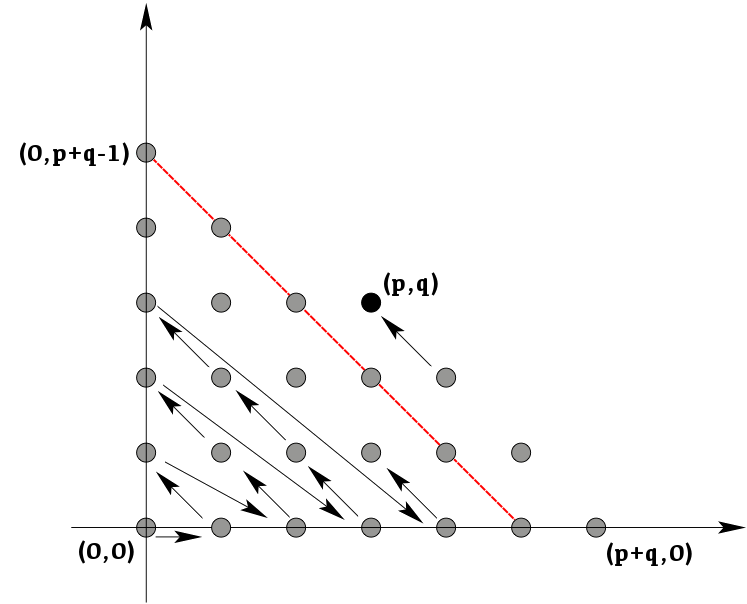

La figure 1 ci-dessous représente un système de coordonnées et un « chemin » joignant l’origine au point de coordonnées (entières positives) ![]() et

et ![]() On s’impose la règle du jeu suivante : en partant de l’origine, on ne peut se déplacer que vers la droite ou vers le haut, d’une unité dans les deux cas.

On s’impose la règle du jeu suivante : en partant de l’origine, on ne peut se déplacer que vers la droite ou vers le haut, d’une unité dans les deux cas.

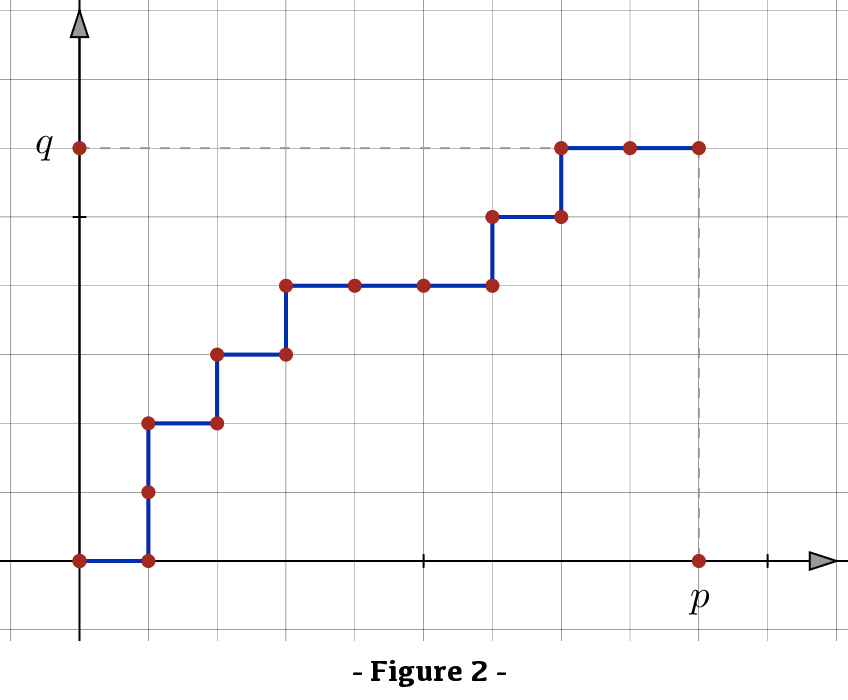

La figure 2 montre un autre chemin possible :

Le nombre de tels chemins dépend bien évidemment de ![]() et

et ![]() On peut le noter

On peut le noter ![]() afin de souligner cette dépendance. Mais par quelle formule peut-on calculer

afin de souligner cette dépendance. Mais par quelle formule peut-on calculer ![]() ?

?

Une manière de répondre consiste à associer à chaque chemin un mot de ![]() lettres, écrit dans un alphabet comportant seulement deux symboles : la lettre ‘D’ (pour indiquer un déplacement vers la droite d’une unité) et la lettre ‘H’ (pour indiquer un déplacement vers le haut d’une unité).

lettres, écrit dans un alphabet comportant seulement deux symboles : la lettre ‘D’ (pour indiquer un déplacement vers la droite d’une unité) et la lettre ‘H’ (pour indiquer un déplacement vers le haut d’une unité).

Ainsi, le chemin représenté à la figure 1 est associé au mot :

D H D D D H D H D H H D D H D

tandis que celui représenté à la figure 2 est associé au mot :

D H H D H D H D D D H D H D D

La connaissance d’un chemin particulier de ![]() vers

vers ![]() détermine un mot de longueur p + q, comportant p fois la lettre ‘D’ et q fois la lettre ‘H’.

détermine un mot de longueur p + q, comportant p fois la lettre ‘D’ et q fois la lettre ‘H’.

Réciproquement, chaque mot de ce type détermine un unique chemin : on voit ainsi apparaître une bijection entre l’ensemble des chemins et celui des mots ayant les caractéristiques précitées. Pour connaître le nombre de chemins, il suffit donc de calculer le nombre de mots.

Or il s’agit là d’une opération de routine : on peut imaginer un casier comportant p + q cases et compter le nombre de manières de choisir p cases parmi p + q (celles où l’on placera une lettre ‘D’). Une fois ce choix effectué, les cases restantes seront fatalement occupées par des lettres ‘H’.

Le nombre de façons de choisir k objets parmi n (sans répétition ni considération d’ordre) est classiquement donné par la formule suivante (le membre de gauche se lit k parmi n) :

![]()

Par conséquent, le nombre de chemins est :

![]()

Par exemple, si p = 3 et q = 2, le nombre de chemins est :

![]()

ce qu’on peut confirmer en énumérant « à la main » les différentes possibilités.

Et si p = 9 et q = 6, ce nombre passe à :

![]()

Au passage, il est intéressant de constater la puissance des méthodes combinatoires : elles donnent accès au calcul du cardinal d’un ensemble, tout en évitant l’énumération explicite de ses éléments (chose impossible à réaliser si ces éléments sont trop nombreux).

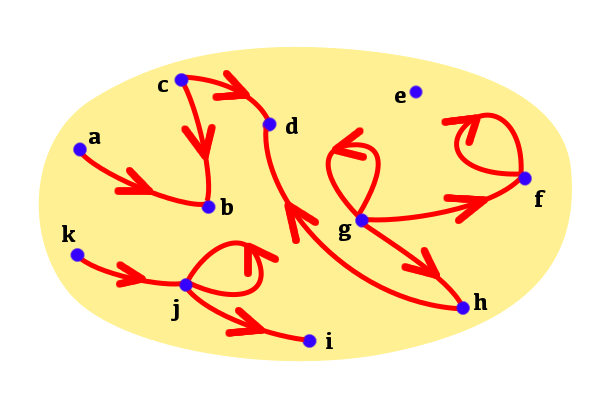

Exemple 3 : nombre d’opérations binaires transitives

Il arrive aussi que l’on peine à trouver une bijection entre l’ensemble fini dont on cherche le cardinal et un ensemble de cardinal connu. C’est ainsi que certaines questions de combinatoire, simples en apparence, restent à ce jour non résolues.

Etant donné un ensemble ![]() on est parfois conduit à munir cet ensemble d’une relation binaire, ce qui veut simplement dire que chaque élément de

on est parfois conduit à munir cet ensemble d’une relation binaire, ce qui veut simplement dire que chaque élément de ![]() est en relation avec zéro, un ou plusieurs autre(s). On peut visualiser une relation binaire en dessinant une flèche de

est en relation avec zéro, un ou plusieurs autre(s). On peut visualiser une relation binaire en dessinant une flèche de ![]() vers

vers ![]() lorsque

lorsque ![]() est en relation avec

est en relation avec ![]() Le diagramme ci-dessous représente une relation binaire sur un ensemble de cardinal

Le diagramme ci-dessous représente une relation binaire sur un ensemble de cardinal ![]() On y voit notamment que :

On y voit notamment que :

est en relation avec

est en relation avec

est en relation avec lui-même et avec

est en relation avec lui-même et avec  et avec

et avec

n’est en relation avec aucun élément.

n’est en relation avec aucun élément.

Une relation binaire est dite transitive si, pour tout triplet ![]() d’éléments de

d’éléments de ![]() le fait que

le fait que ![]() soit en relation avec

soit en relation avec ![]() et que

et que ![]() soit en relation avec

soit en relation avec ![]() entraîne que

entraîne que ![]() est en relation avec

est en relation avec ![]()

Par exemple, dans l’ensemble ![]() on peut définir la relation de divisibilité : étant donnés deux entiers

on peut définir la relation de divisibilité : étant donnés deux entiers ![]() et

et ![]() appartenant à

appartenant à ![]() on dit que «

on dit que « ![]() divise

divise ![]() » lorsqu’il existe un entier naturel

» lorsqu’il existe un entier naturel ![]() tel que

tel que ![]() (on dit aussi que «

(on dit aussi que « ![]() est multiple de

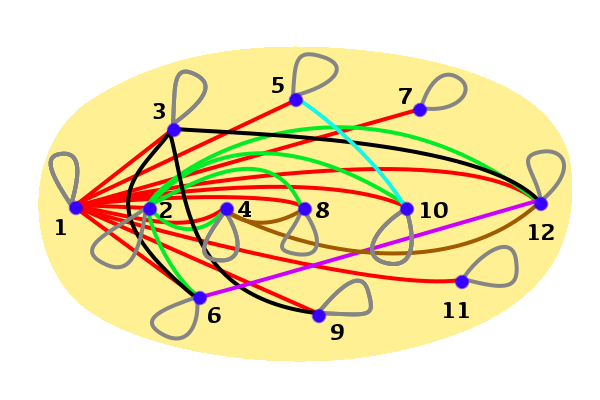

est multiple de ![]() »). En voici une représentation graphique (afin de ne pas surcharger la figure, les pointes des flèches n’ont pas été représentées, mais il n’y a aucun doute quant à leur orientation) :

»). En voici une représentation graphique (afin de ne pas surcharger la figure, les pointes des flèches n’ont pas été représentées, mais il n’y a aucun doute quant à leur orientation) :

Cette relation est transitive : si ![]() divise

divise ![]() et si

et si ![]() divise

divise ![]() alors il existe des entiers naturels

alors il existe des entiers naturels ![]() et

et ![]() tels que

tels que ![]() et

et ![]() d’où

d’où ![]() et donc

et donc ![]() divise

divise ![]()

Il n’est très pas difficile de dénombrer les relations binaires sur un ensemble ![]() de cardinal

de cardinal ![]() : il en existe

: il en existe ![]() (

(![]() à la puissance

à la puissance ![]() ). Disons, sans rentrer dans les détails, que ceci résulte de l’existence d’une bijection de l’ensemble des relations binaires sur

). Disons, sans rentrer dans les détails, que ceci résulte de l’existence d’une bijection de l’ensemble des relations binaires sur ![]() vers l’ensemble des applications de

vers l’ensemble des applications de ![]() dans

dans ![]() .

.

On en vient à la question qui tue …

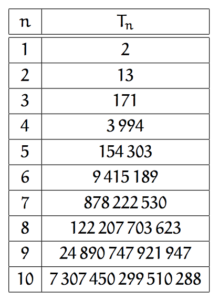

Question : combien de relations binaires transitives peut-on définir sur un ensemble de cardinal ![]() ?

?

Réponse : un entier ![]() pour lequel aucune formule sympathique n’a été trouvée à ce jour…

pour lequel aucune formule sympathique n’a été trouvée à ce jour…

Tout au plus peut-on (avec l’aide d’un ordinateur) calculer la valeur de ![]() pour de petites valeurs de n, mais guère plus. Voici, compilés dans une table, les 10 premiers termes de cette suite de nombres :

pour de petites valeurs de n, mais guère plus. Voici, compilés dans une table, les 10 premiers termes de cette suite de nombres :

Un bon exercice consiste à dessiner (patates et flèches…) les graphes des ![]() relations binaires possibles sur un ensemble à deux éléments, puis de recenser celles d’entre-elles qui sont transitives (on en trouve

relations binaires possibles sur un ensemble à deux éléments, puis de recenser celles d’entre-elles qui sont transitives (on en trouve ![]() ).

).

4 – Ensembles infinis en bijection

Nous avons dit, au début de la section précédente, qu’étant donnés deux ensembles finis ![]() et

et ![]() , les conditions :

, les conditions :

- il existe une bijection de

vers

vers

et

et  possèdent le même nombre d’éléments

possèdent le même nombre d’éléments

sont équivalentes. Mais pour des ensembles infinis (c’est-à-dire comportant une infinité d’éléments), l’expression « posséder le même nombre d’éléments » n’a plus grand sens…

D’ailleurs, les choses deviennent dans ce contexte nettement moins intuitive : dans certains cas, on observe l’existence de bijections entre deux ensembles pour lesquels on a bien l’impression que l’un est plus « gros » que l’autre… (par exemple parce qu’il le contient strictement).

Cela provient du fait que notre esprit élabore, en raison d’une terminologie inadaptée, une représentation incorrecte de la situation.

Lorsqu’il existe une bijection entre un ensemble E et l’ensemble ![]() des entiers naturels, l’ensemble E est dit dénombrable.

des entiers naturels, l’ensemble E est dit dénombrable.

Voici deux exemples très classiques, mais qui peuvent paraître contre-intuitifs au premier abord :

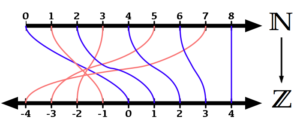

Dénombrabilité de

Les entiers naturels 0, 1, 2, etc… forment un ensemble noté ![]()

Si l’on rajoute les entiers négatifs -1,-2, etc… on obtient un ensemble « plus gros » noté ![]() (initiale du mot allemand « Zahl » qui signifie nombre). Les éléments de

(initiale du mot allemand « Zahl » qui signifie nombre). Les éléments de ![]() sont les « entiers relatifs ».

sont les « entiers relatifs ».

Intuitivement, on a envie de dire « qu’il y a deux fois plus d’éléments dans ![]() que dans

que dans ![]() » ! Nous pourrions donc penser qu’il n’existe aucune bijection de

» ! Nous pourrions donc penser qu’il n’existe aucune bijection de ![]() vers

vers ![]()

Pourtant, c’est exactement le contraire qui se passe : on peut énumérer les entiers relatifs de manière à ce que chacun d’eux soit pris en compte et que l’on ne prenne jamais deux fois le même.

Pour cela, il est hors de question de commencer par les entiers positifs, en se disant que « dès qu’on en aura fini avec eux », on pourra passer aux négatifs… et pour cause : on n’aura jamais fini !

En revanche, on peut envisager une « énumération alternée » : un coup positif, un coup négatif, et on recommence…

Le diagramme ci-dessous permet de visualiser les premières étapes de cette énumération :

Plus formellement, à chaque entier naturel ![]() on associe un entier relatif noté

on associe un entier relatif noté ![]() défini par :

défini par :

![Rendered by QuickLaTeX.com \[\fcolorbox{black}{myBlue}{$f\left(n\right)=\left\{ \begin{array}{cc}{\displaystyle \frac{n}{2}} & \text{si }n\text{ est pair}\\\\{\displaystyle -\frac{n+1}{2}} & \text{si }n\text{ est impair}\end{array}\right.$}\]](https://math-os.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-7c96e3da1a13d94e2700a072c3157fd5_l3.png)

et il est facile de montrer que f est une bijection de ![]() vers

vers ![]()

Ainsi, l’ensemble ![]() des entiers relatifs est donc dénombrable.

des entiers relatifs est donc dénombrable.

Dénombrabilité de

On peut montrer que l’ensemble noté ![]() des couples d’entiers naturels est aussi dénombrable. Une bijection naturelle de

des couples d’entiers naturels est aussi dénombrable. Une bijection naturelle de ![]() vers

vers ![]() est d’ailleurs suggérée par la figure suivante : on énumère les couples d’entiers naturels en partant de

est d’ailleurs suggérée par la figure suivante : on énumère les couples d’entiers naturels en partant de ![]() et en parcourant les “ diagonales ” successives, c’est-à-dire les ensembles

et en parcourant les “ diagonales ” successives, c’est-à-dire les ensembles ![]() pour

pour ![]()

Les ensembles ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() , etc… sont deux à deux disjoints et leur union est

, etc… sont deux à deux disjoints et leur union est ![]() tout entier. Mais le point important, c’est que ces ensembles sont tous finis, ce qui garantit que, peu importe le couple

tout entier. Mais le point important, c’est que ces ensembles sont tous finis, ce qui garantit que, peu importe le couple ![]() considéré, on arrivera jusqu’à lui en un nombre fini d’étapes, après avoir parcouru un certain nombre de diagonales. On retrouve là, sous une forme plus élaborée, l’idée qui a permis plus haut de mettre

considéré, on arrivera jusqu’à lui en un nombre fini d’étapes, après avoir parcouru un certain nombre de diagonales. On retrouve là, sous une forme plus élaborée, l’idée qui a permis plus haut de mettre ![]() et

et ![]() en bijection.

en bijection.

Dans la figure ci-dessous, les points qui composent l’ensemble ![]() sont alignés sur le segment rouge :

sont alignés sur le segment rouge :

5 – Une bijection de  vers

vers

Ce qui suit sera un peu technique et fera intervenir des connaissances généralement enseignées en première année de licence de maths ou de classe préparatoire scientifique.

Pour les besoins d’un explication ultérieure (la non-dénombrabilité de ![]() , cf. section 6), nous allons établir une bijection de

, cf. section 6), nous allons établir une bijection de ![]() vers

vers ![]()

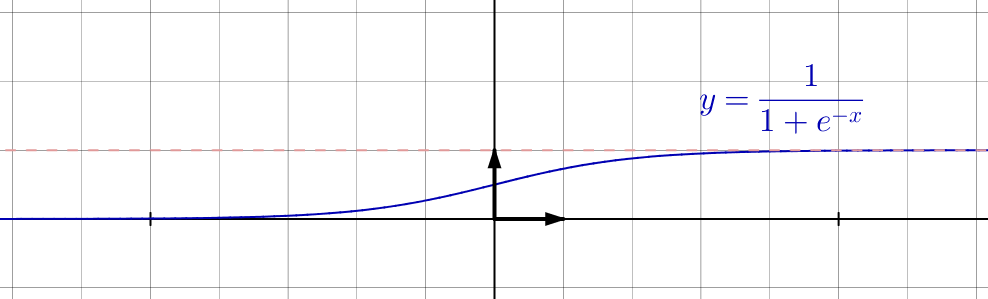

Dans un premier temps, modifions légèrement l’objectif et construisons plutôt une bijection de ![]() vers

vers ![]() Le simple fait de supprimer l’extrémité gauche de l’intervalle

Le simple fait de supprimer l’extrémité gauche de l’intervalle ![]() va en effet nous faciliter les choses…

va en effet nous faciliter les choses…

Considérons l’application

![]()

Afin d’obtenir une bijection de ![]() vers

vers ![]() il suffit de construire une bijection

il suffit de construire une bijection ![]() de

de ![]() vers

vers ![]() et de considérer la composée de

et de considérer la composée de ![]() par

par ![]() (cf. section 2).

(cf. section 2).

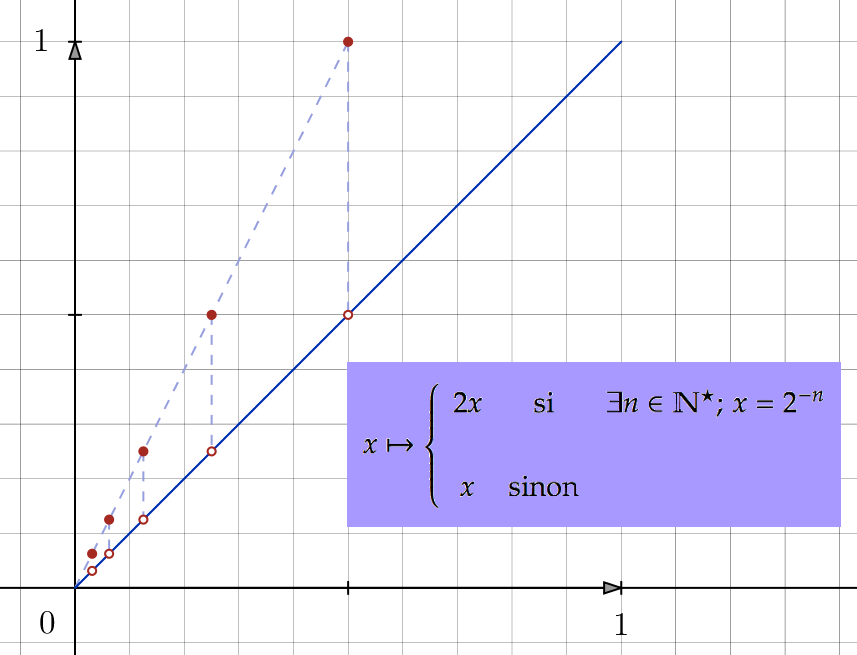

Posons donc :

![Rendered by QuickLaTeX.com \[\fcolorbox{black}{myBlue}{$v:\left]0,1\right[\rightarrow\left]0,1\right],\thinspace x\mapsto\left\{ \begin{array}{cc}2x & \text{si }x\in\left\{ 2^{-n};\thinspace n\in\mathbb{N}^{\star}\right\} \\\\x & \text{sinon}\end{array}\right.$}\]](https://math-os.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-203979639b42d1044bb26de12b852618_l3.png)

Enfin, l’application

![]()

Nous tenons notre bijection de ![]() vers

vers ![]() .

.

6 – La diagonale de Cantor

On doit au mathématicien allemand Georg Cantor (1845 – 1918) le résultat suivant :

Théorème

L’ensemble ![]() n’est pas dénombrable.

n’est pas dénombrable.

Comme nous disposons (cf. section 5) d’une bijection de ![]() vers

vers ![]() l’existence d’une bijection de

l’existence d’une bijection de ![]() vers

vers ![]() entraînerait (par composition) l’existence d’une bijection de

entraînerait (par composition) l’existence d’une bijection de ![]() vers

vers ![]() Il est donc suffisant de montrer qu’une telle bijection n’existe pas, ce qui se fait bien sûr par l’absurde.

Il est donc suffisant de montrer qu’une telle bijection n’existe pas, ce qui se fait bien sûr par l’absurde.

Tout nombre réel ![]() appartenant à l’intervalle

appartenant à l’intervalle ![]() peut s’écrire, de manière unique, sous la forme d’un développement décimal propre (en abrégé : DDP), c’est-à-dire quelque chose du style :

peut s’écrire, de manière unique, sous la forme d’un développement décimal propre (en abrégé : DDP), c’est-à-dire quelque chose du style :

![]()

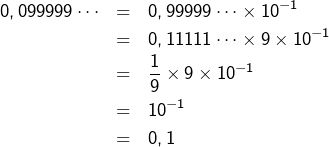

Exemple : développement décimal de 1/2

Le nombre ![]() peut s’écrire, au choix :

peut s’écrire, au choix :

➡ 0,500000… avec une infinité de 0 après le 5, ce que tout le monde note simplement 0,5

➡ ou bien 0,499999… avec une infinité de 9 après le 4

Vous avez un doute ? Vous pensez que le second est légèrement inférieur au premier ?

Ok, détaillons …

De façon incontestable :

![]()

![]()

De ces deux écritures, on retiendra donc la première, qui constitue le DDP de ![]()

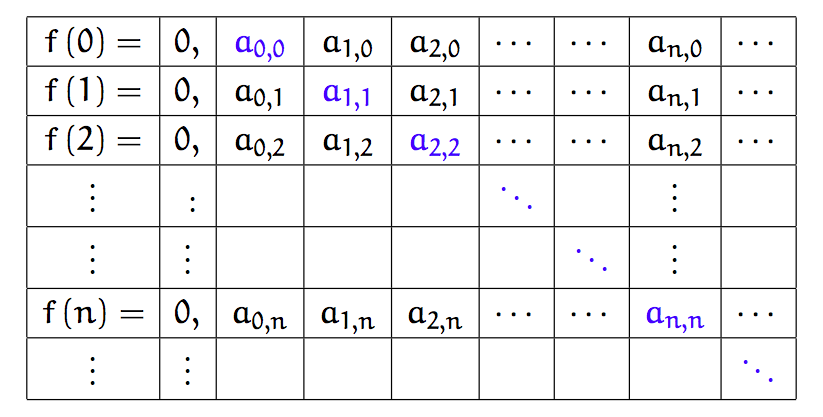

Supposons maintenant l’existence d’une bijection ![]() Pour chaque entier naturel

Pour chaque entier naturel ![]() le DDP de

le DDP de ![]() peut s’écrire :

peut s’écrire :

![]()

C’est là qu’intervient l’idée géniale ![]() de Cantor. Il considère un nombre réel

de Cantor. Il considère un nombre réel ![]() dont le DDP est

dont le DDP est

![]()

On peut imaginer un tableau comportant, ligne par ligne, les DDP de ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() , etc…

, etc…

Ce tableau comporte donc une infinité de lignes et chaque ligne comporte une infinité de colonnes ! L’idée de Cantor consiste donc à choisir une séquence de chiffres ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() de telle sorte que, pour tout

de telle sorte que, pour tout ![]() le chiffre

le chiffre ![]() soit distinct du n-ème terme de la diagonale.

soit distinct du n-ème terme de la diagonale.

Comme ![]() et vue l’unicité du DDP, il est certain que

et vue l’unicité du DDP, il est certain que ![]()

De même, comme ![]() et vue l’unicité du DDP, il est certain que

et vue l’unicité du DDP, il est certain que ![]()

L’argument se généralise : quel que soit l’entier naturel n, on est certain que ![]()

Ainsi, ![]() ne possède aucun antécédent par

ne possède aucun antécédent par ![]() , ce qui est absurde puisque

, ce qui est absurde puisque ![]() est supposée bijective !

est supposée bijective !

Vos questions ou remarques seront toujours les bienvenues. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou bien passer par le formulaire de contact.