Etant donné ![]() on considère pour tout

on considère pour tout ![]() la suite

la suite ![]() définie par :

définie par :

![]()

![]()

qui est une partie compacte et non vide de ![]() .

.

Un théorème de Fatou et Julia (1919) indique que ![]() est connexe ou totalement discontinu, selon la valeur de

est connexe ou totalement discontinu, selon la valeur de ![]() (voir illustrations en fin d’article).

(voir illustrations en fin d’article).

L’ensemble des ![]() pour lesquels

pour lesquels ![]() est connexe est l’ensemble de Mandelbrot, noté

est connexe est l’ensemble de Mandelbrot, noté ![]() :

:

L’objet de cette note est de décrire ![]() dans deux cas particuliers très simples (les seuls) :

dans deux cas particuliers très simples (les seuls) :

- pour

- pour

Le cas c = 0

Proposition

![]() est le disque unité fermé.

est le disque unité fermé.

Lorsque ![]() la suite

la suite ![]() est définie par :

est définie par :

![]()

Attention : il s’agit de ![]() et pas de

et pas de ![]() …

…

A chaque étape de l’itération, le module est élevé au carré et l’argument est doublé.

➡ Si ![]() alors

alors ![]() ce qui prouve que

ce qui prouve que ![]() Donc :

Donc : ![]()

➡ Si ![]() alors la suite

alors la suite ![]() diverge en module vers

diverge en module vers ![]() puisqu’elle est extraite de la suite géométrique

puisqu’elle est extraite de la suite géométrique ![]() (qui possède ce comportement). Donc :

(qui possède ce comportement). Donc : ![]()

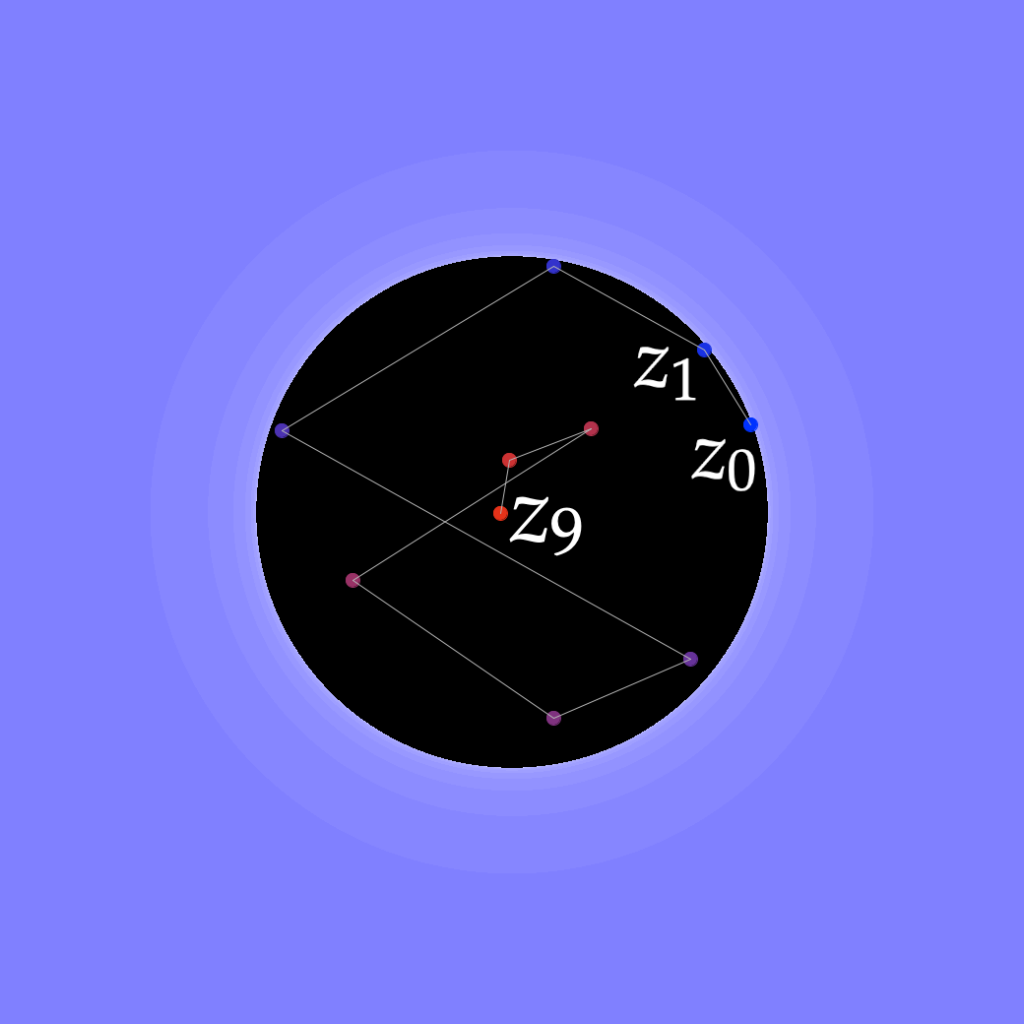

On peut visualiser ces comportements …

Pour ![]() on voit les premiers termes de la suite

on voit les premiers termes de la suite ![]() spiraler vers l’origine :

spiraler vers l’origine :

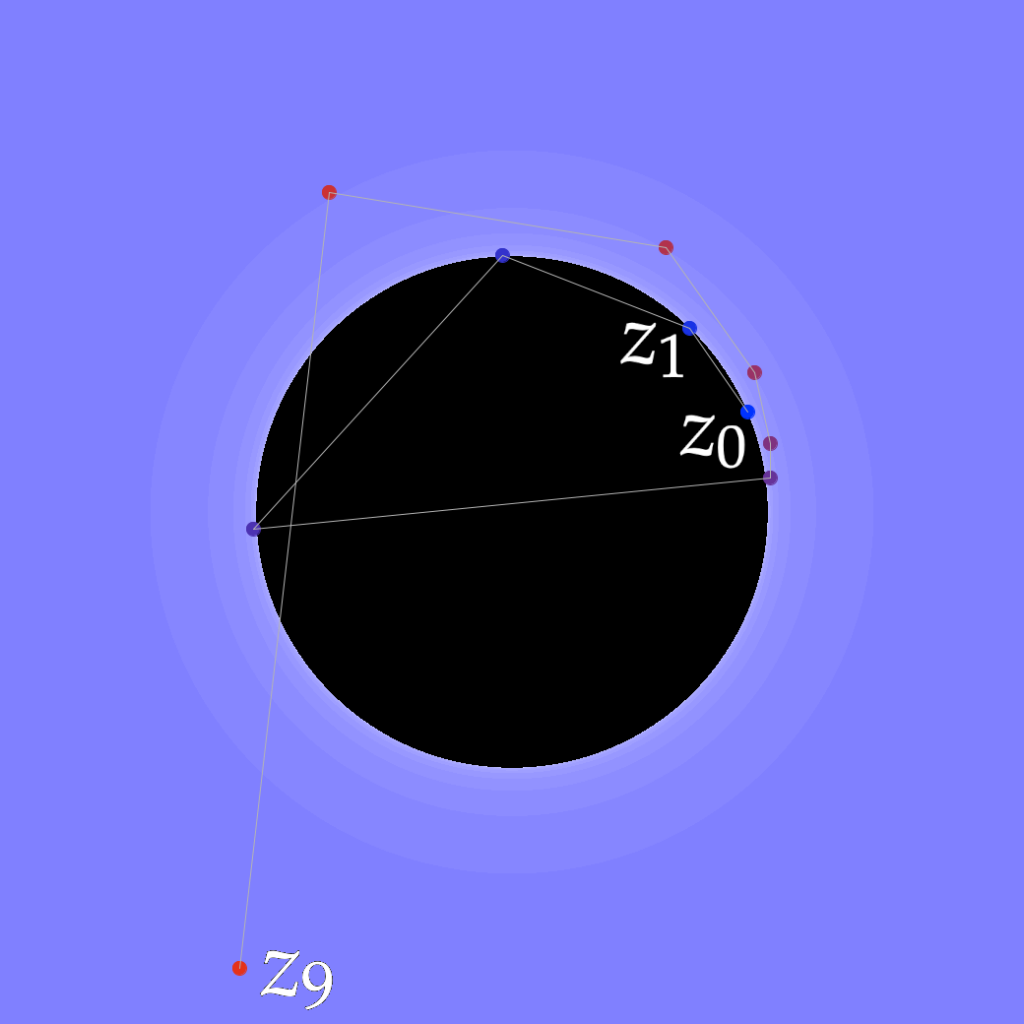

Pour ![]() la spirale se déroule à l’extérieur du disque unité :

la spirale se déroule à l’extérieur du disque unité :

Bref :

![]()

Remarque

Il est frappant de constater que lorsque la suite ![]() diverge, elle diverge pour de bon ! Supposons par exemple que

diverge, elle diverge pour de bon ! Supposons par exemple que ![]() et calculons les modules des premiers termes :

et calculons les modules des premiers termes :

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Le cas c = -2

Lemme (Transformée de Joukowski)

Notons ![]()

Alors l’application ![]() est une bijection, qui « conjugue » les applications

est une bijection, qui « conjugue » les applications ![]() et

et ![]()

Notons ![]()

Pour tout ![]() si

si ![]() alors il existe

alors il existe ![]() tel que :

tel que :

![]()

On peut donc bien définir une application

![Rendered by QuickLaTeX.com \[\boxed{J:\Delta\rightarrow\mathbb{C}-\left[-2,2\right],\thinspace z\mapsto z+\dfrac{1}{z}}\]](https://math-os.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6cb2267fbd791b82077799472e36d851_l3.png)

![]()

Ainsi :

![]()

Enfin, pour tout ![]() :

:

![]()

![]()

![]()

![]()

Proposition

![]() est le segment réel

est le segment réel ![]()

Si ![]() alors il existe

alors il existe ![]() tel que

tel que ![]() d’où :

d’où :

![]()

![]()

Par ailleurs, si ![]() le lemme montre qu’il existe (un unique)

le lemme montre qu’il existe (un unique) ![]() tel que

tel que ![]() Alors :

Alors :

![]()

![]()

Finalement :

![]()

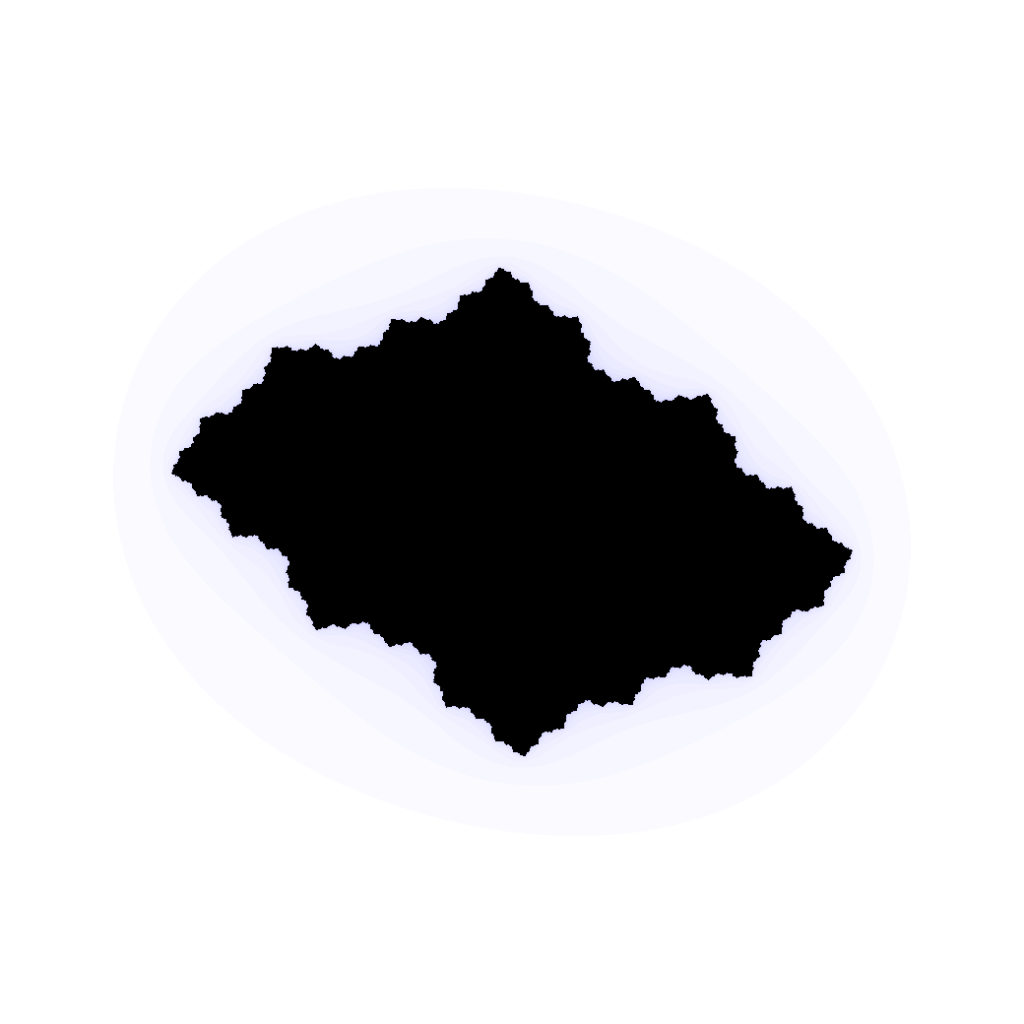

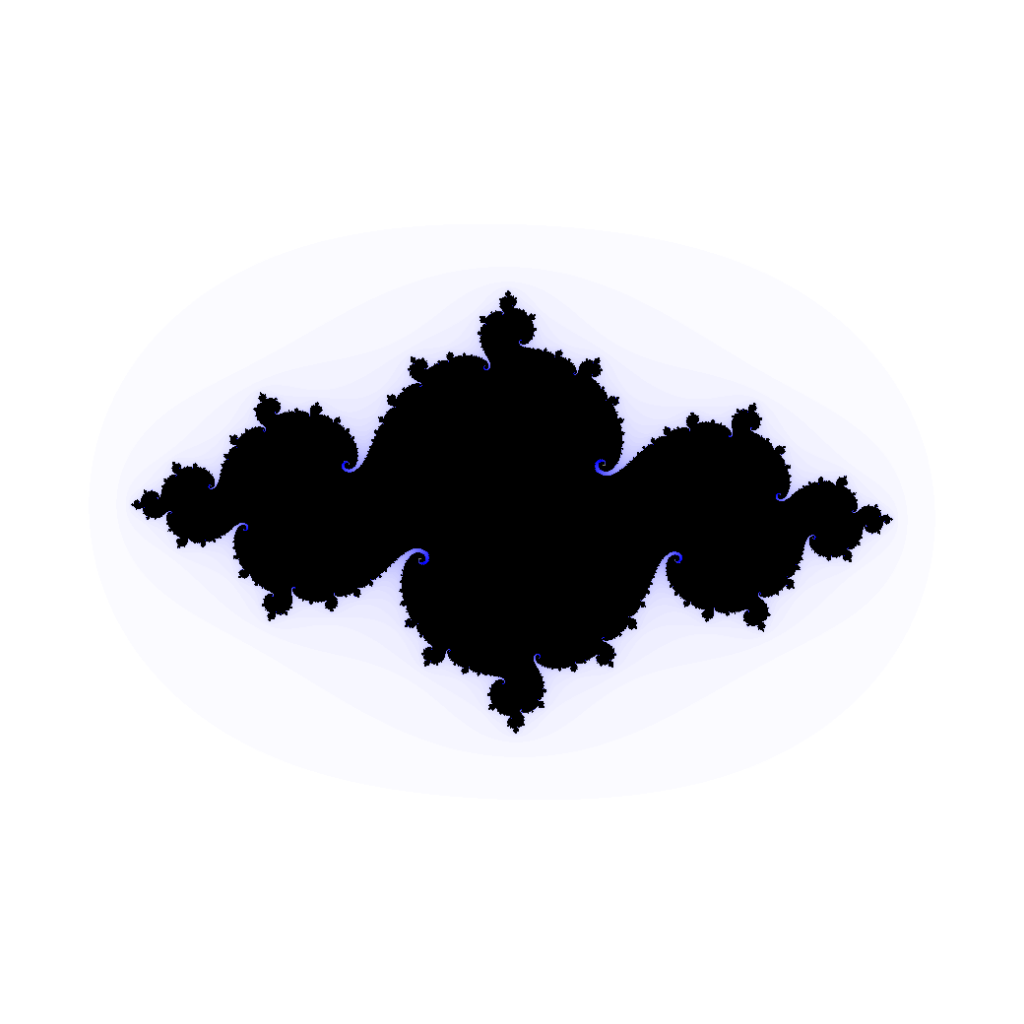

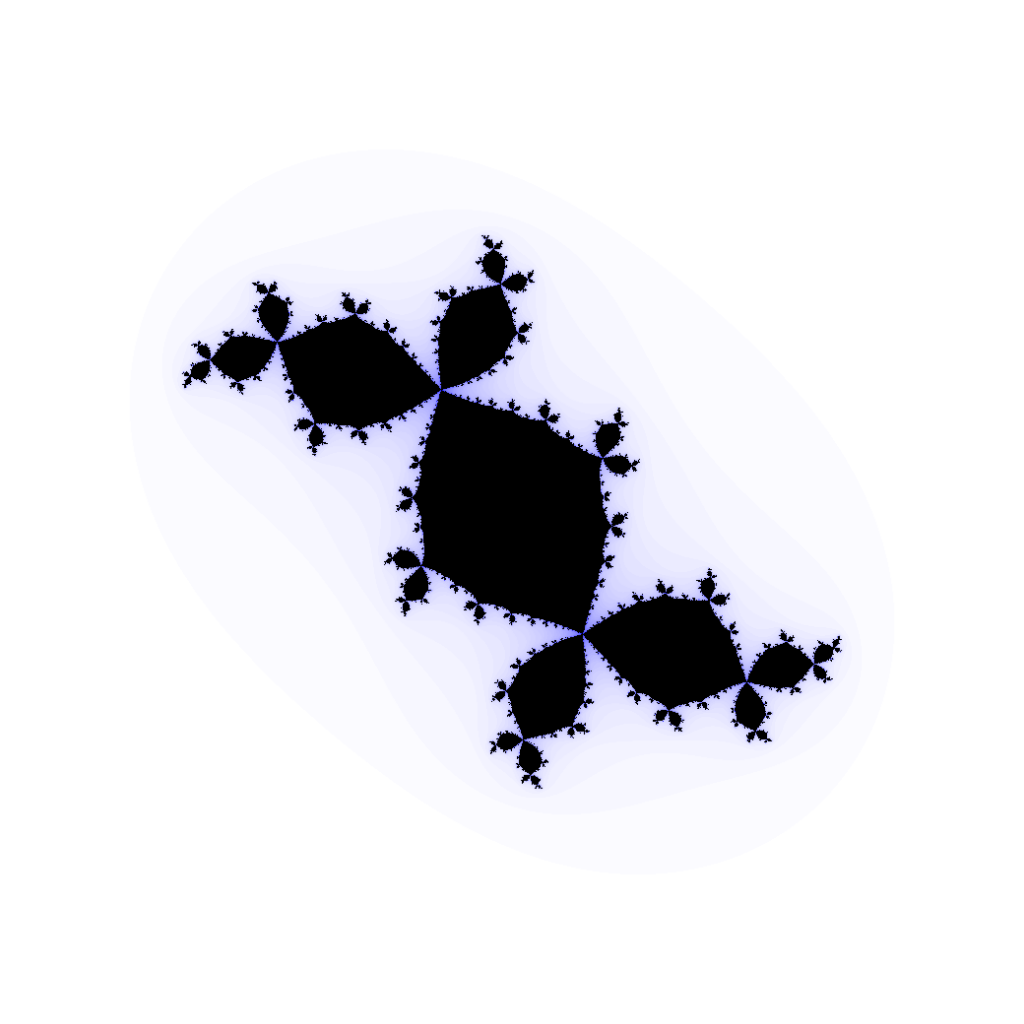

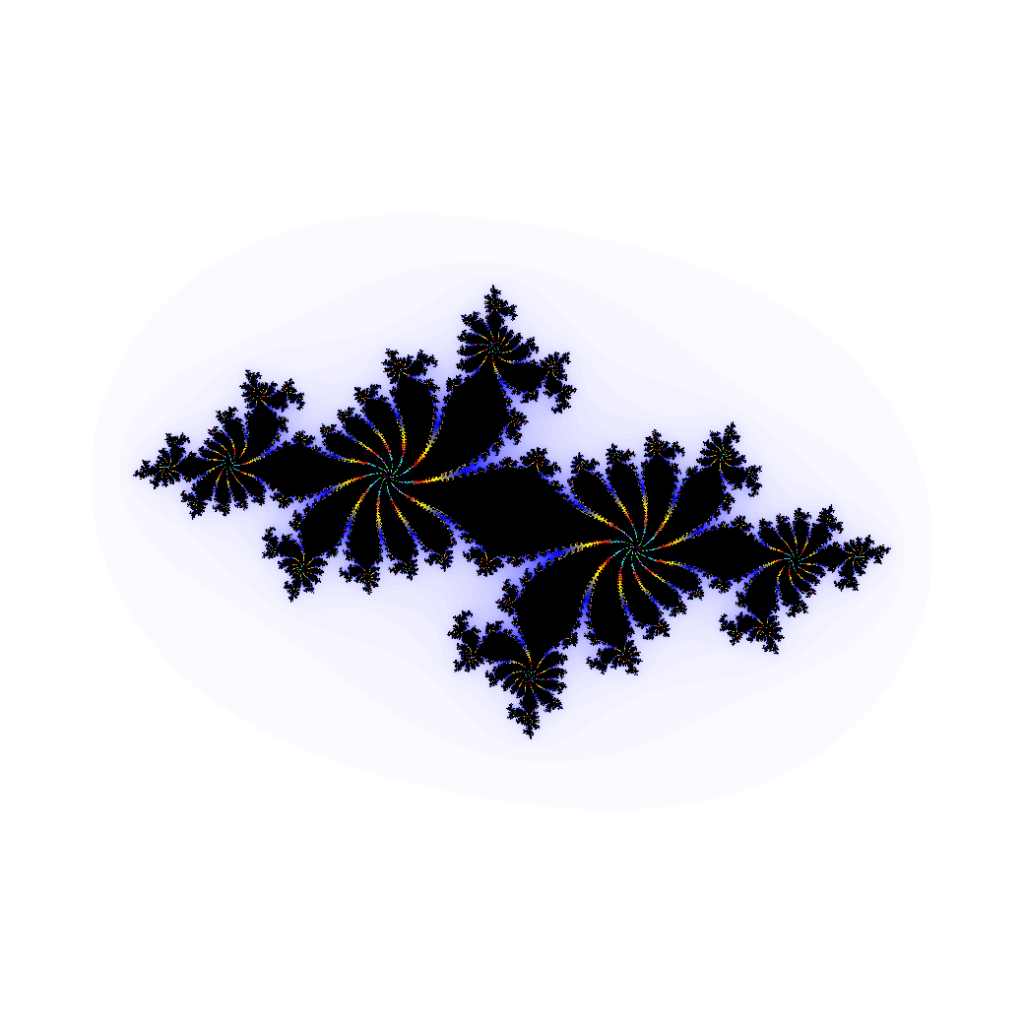

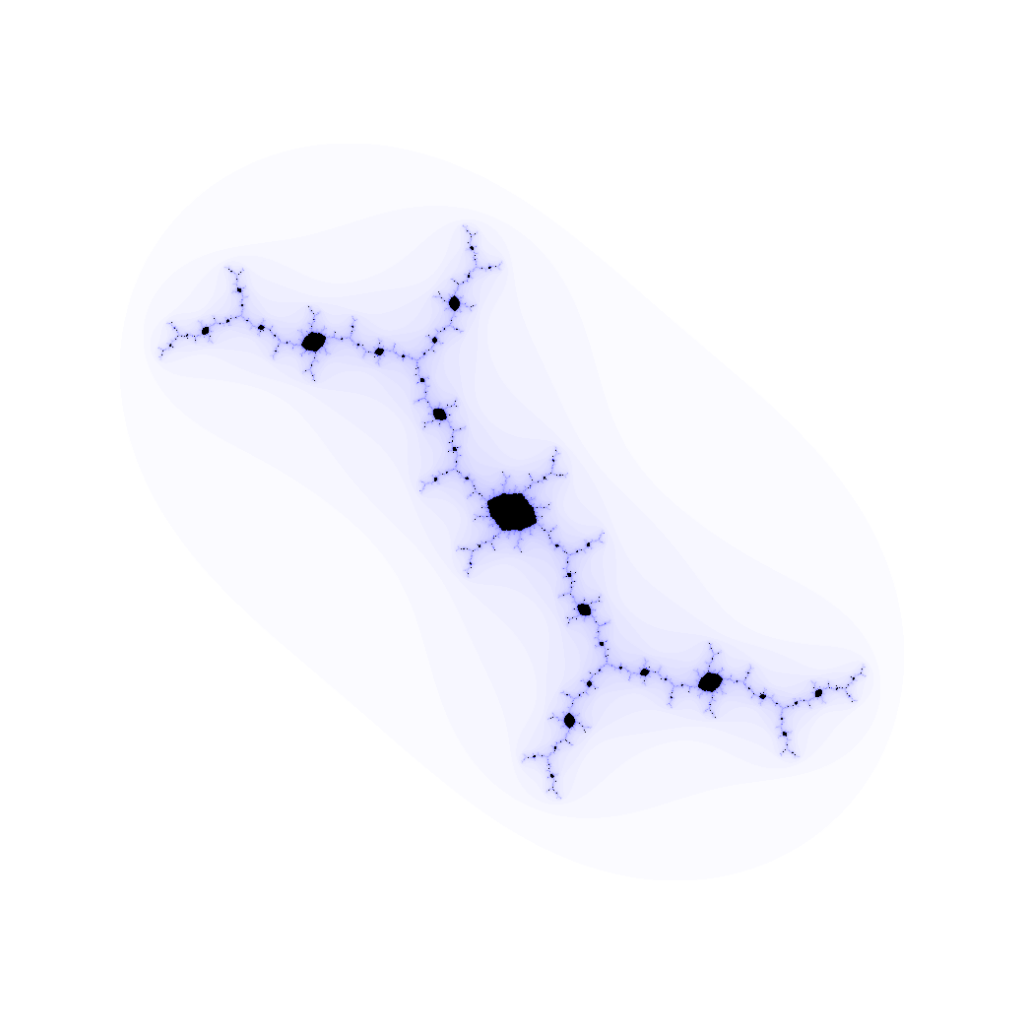

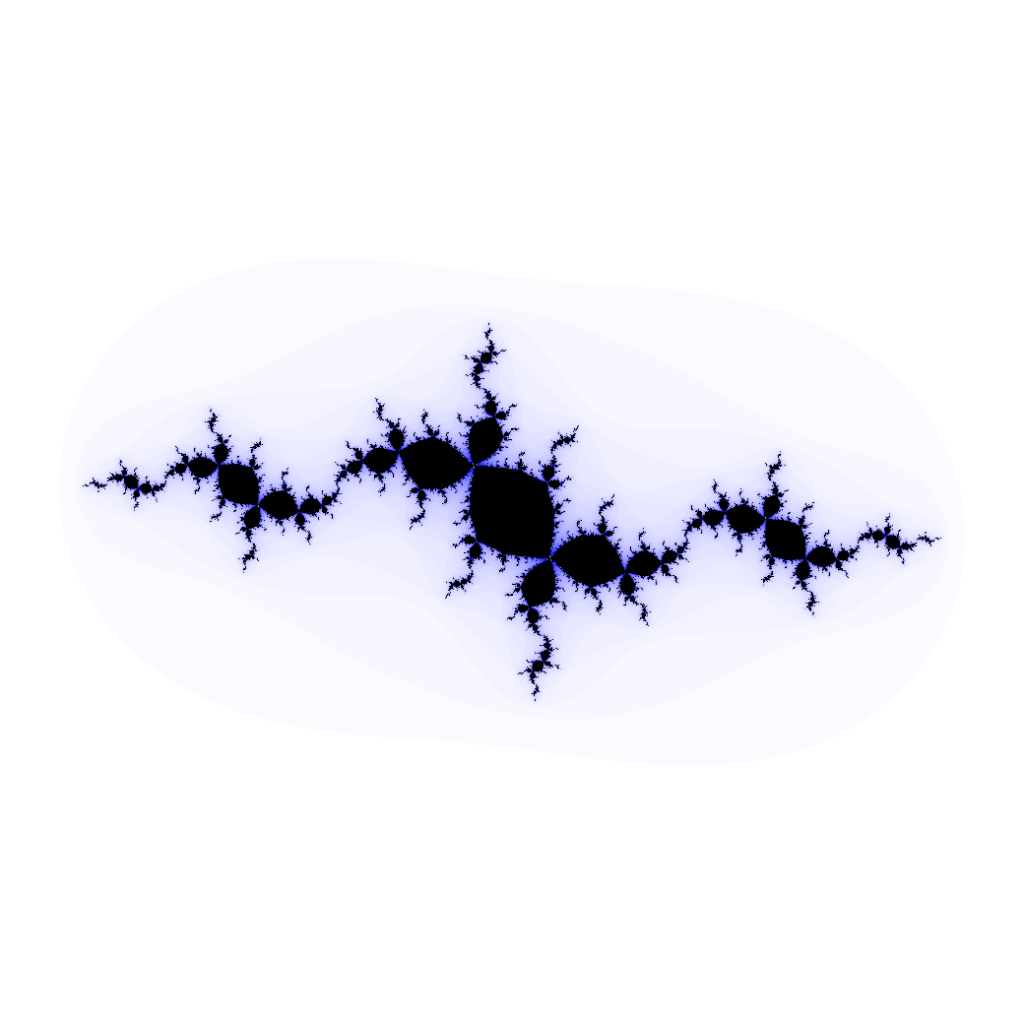

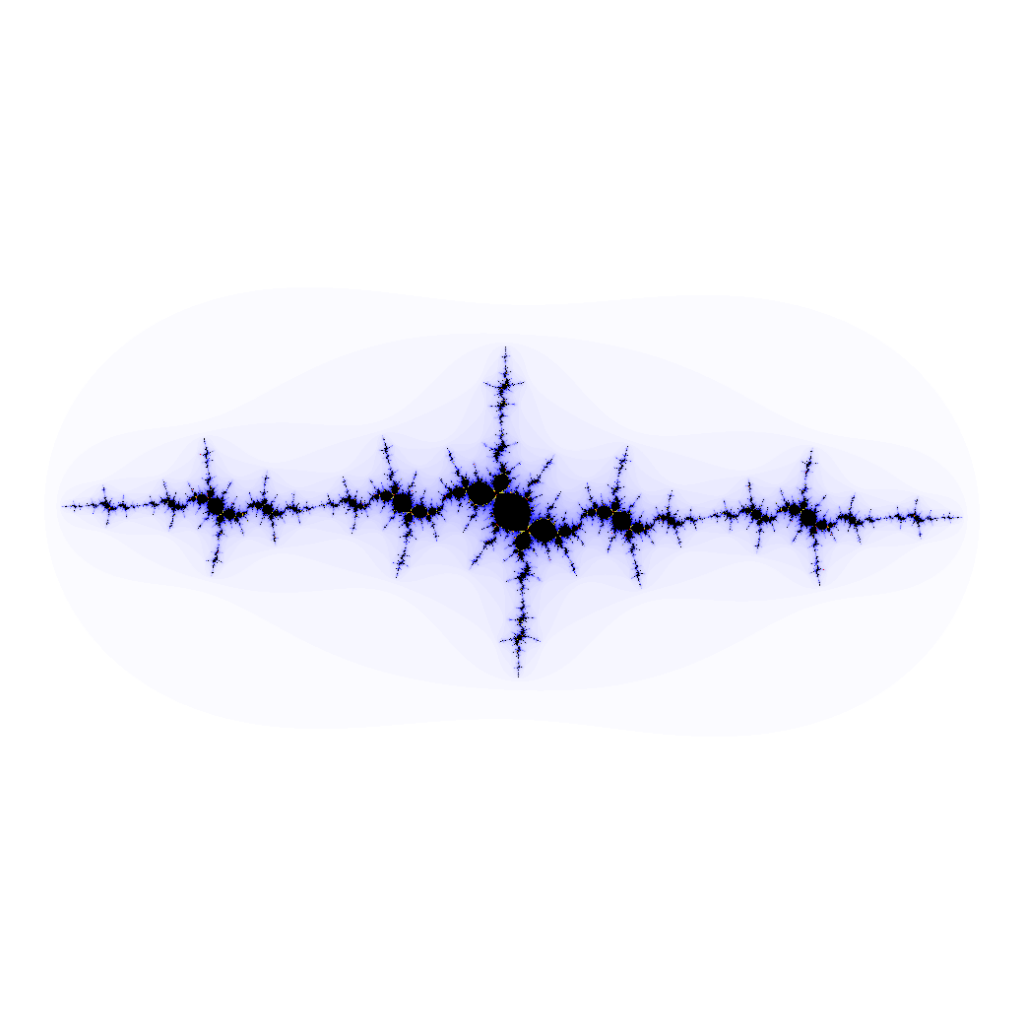

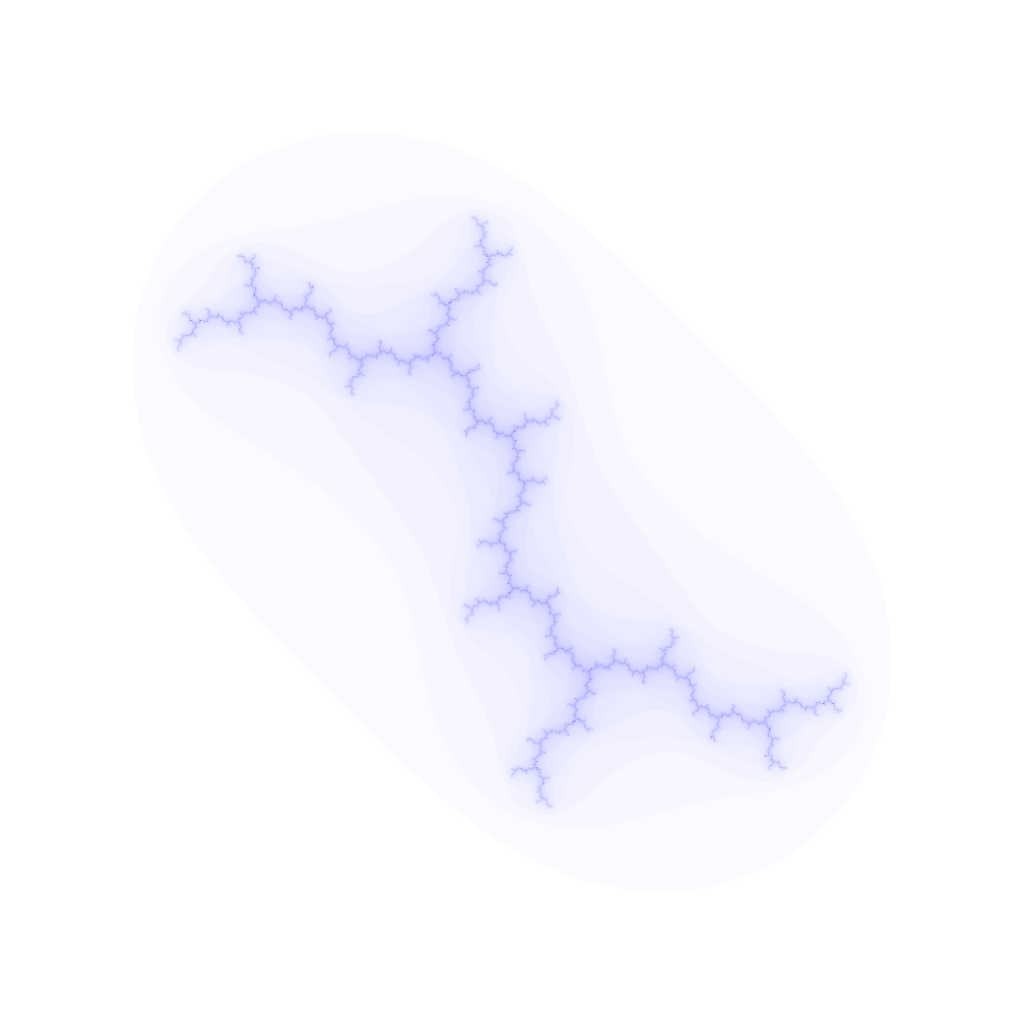

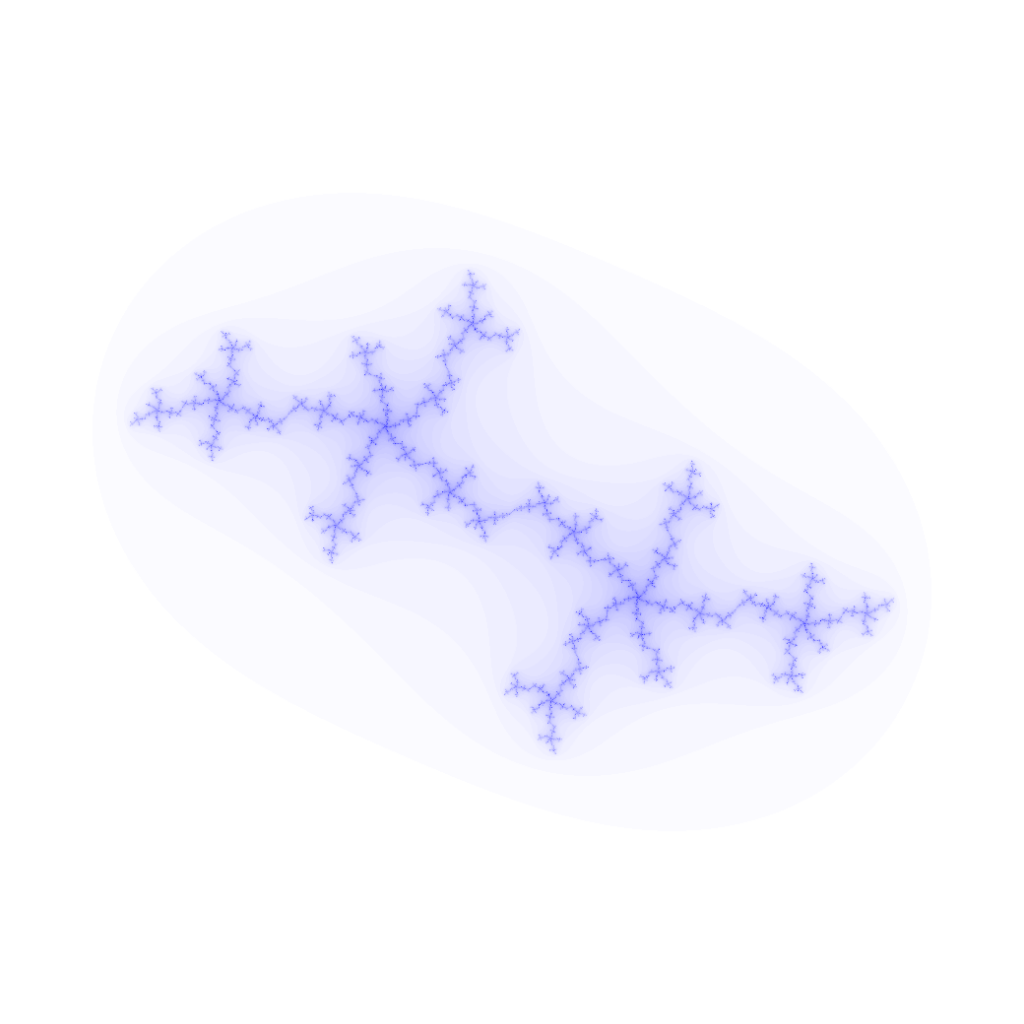

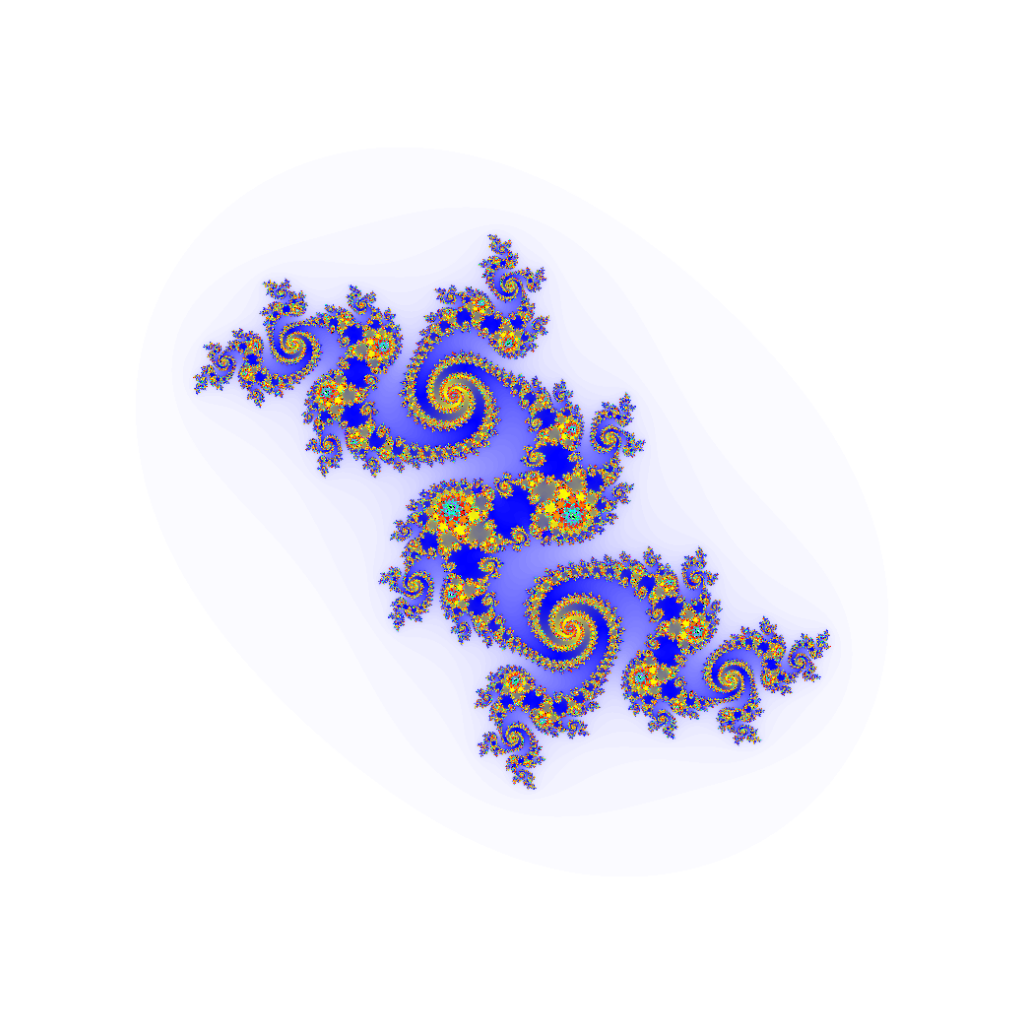

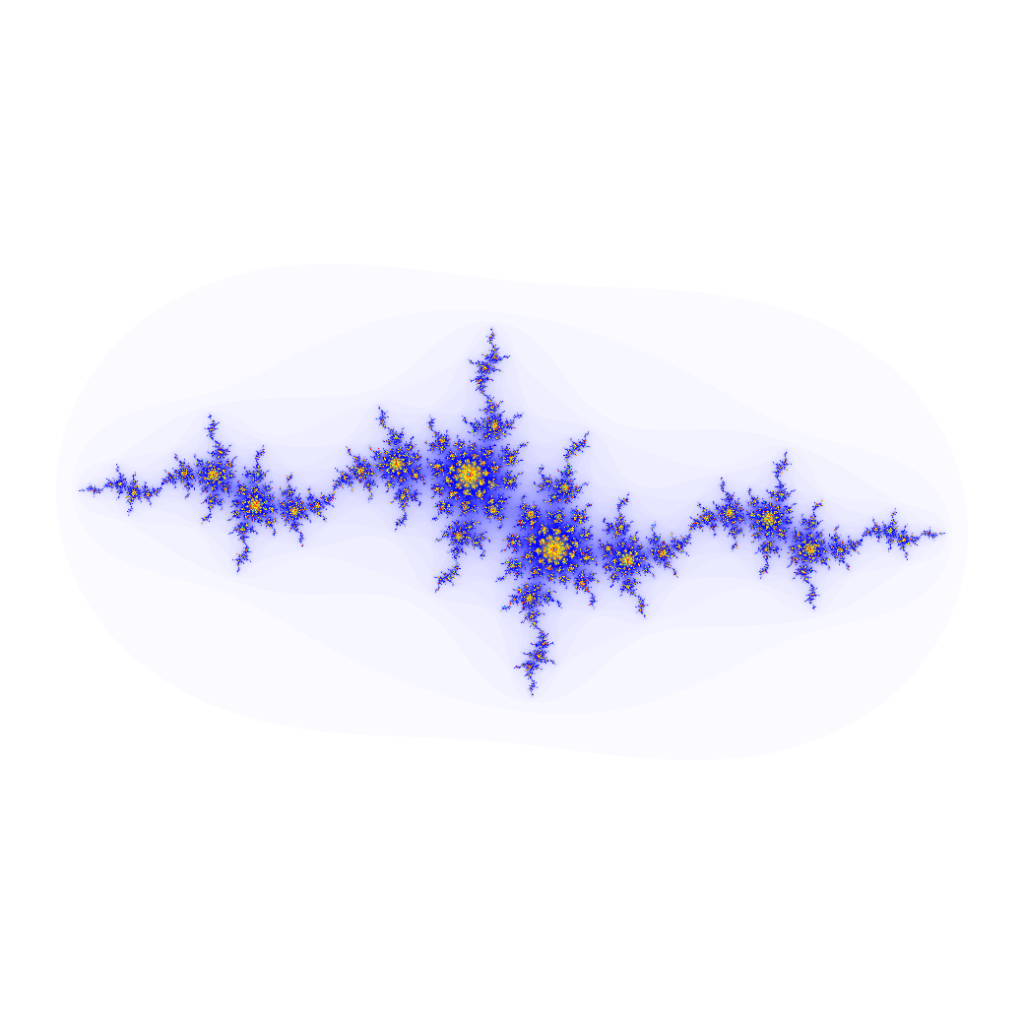

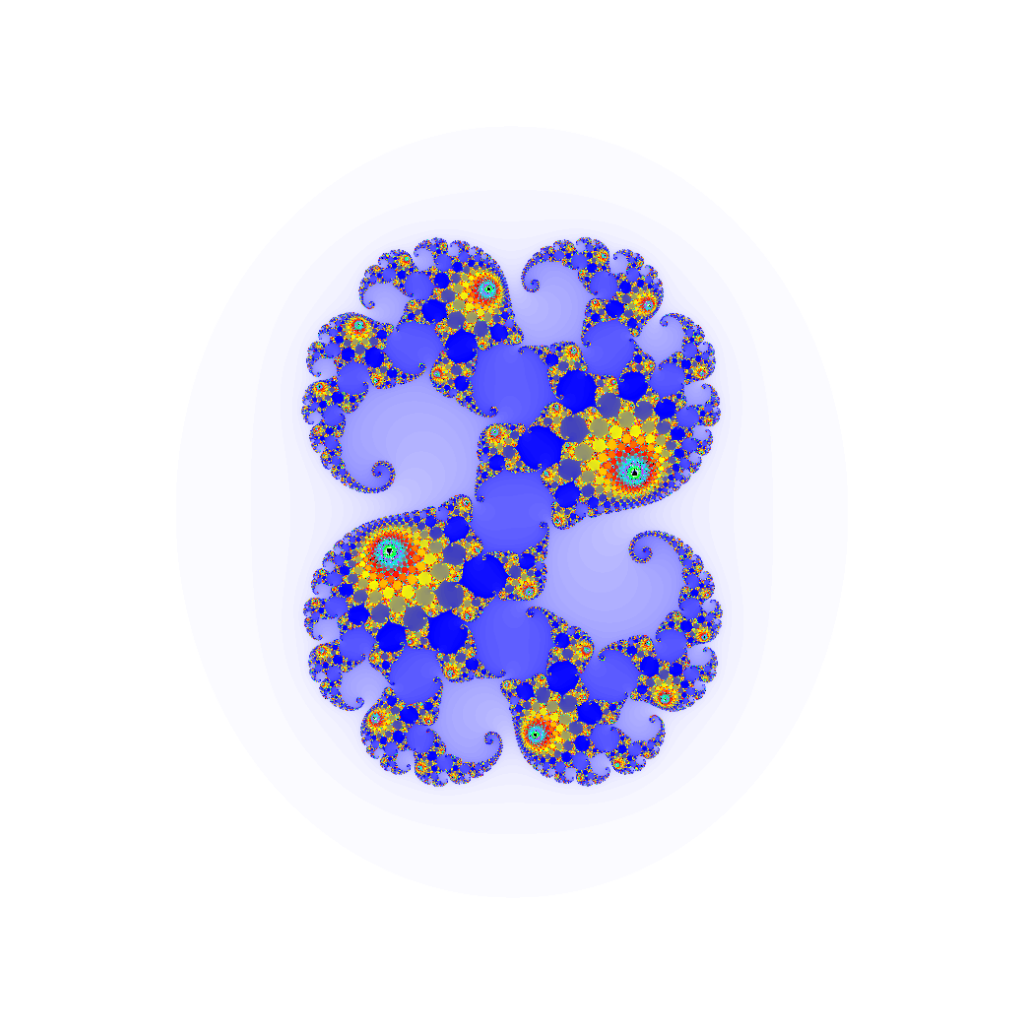

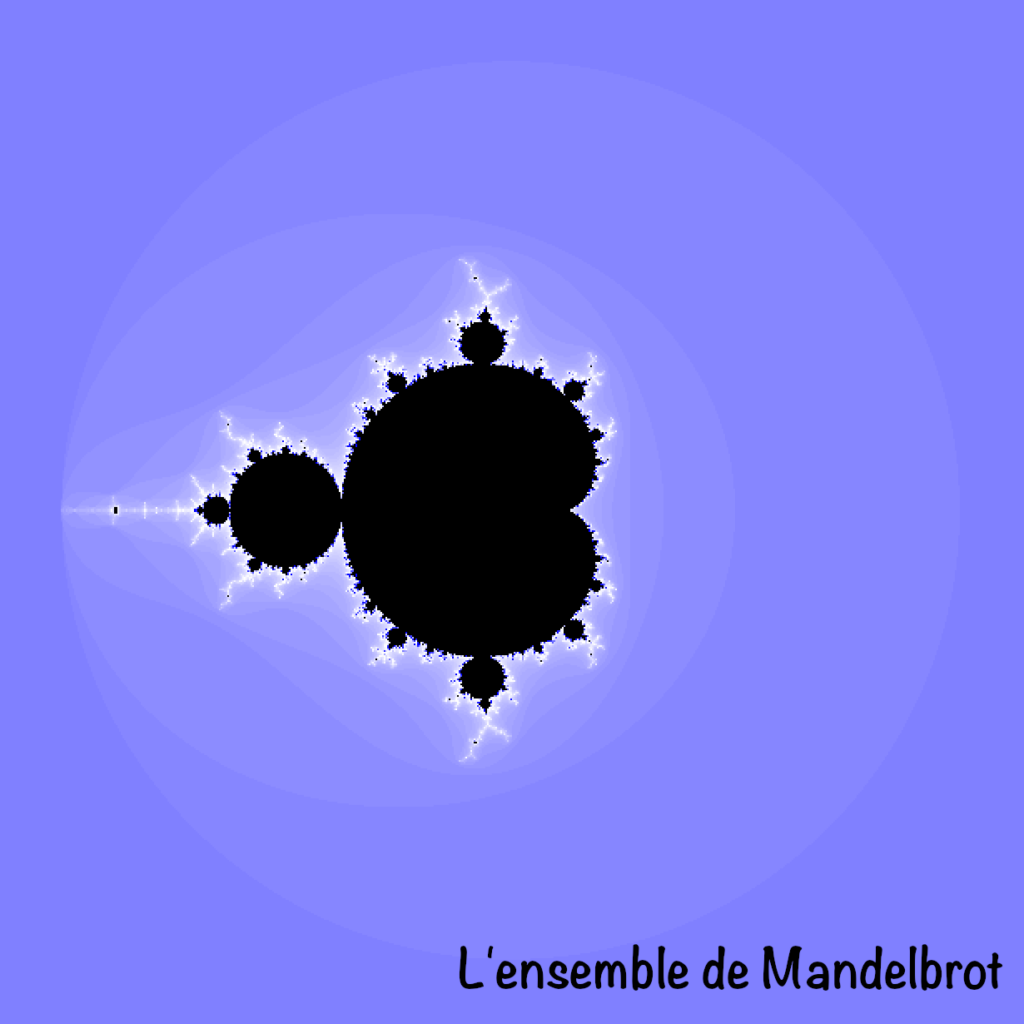

A quoi ressemblent les autres ensembles de Julia ?

Lorsque ![]() prend d’autres valeurs, l’ensemble

prend d’autres valeurs, l’ensemble ![]() possède une structure infiniment plus riche et plus difficile à décrire … Lorsqu’on zoome sur sa frontière, on voit essentiellement le même paysage, peu importe l’échelle. Pour cette raison, on parle d’ensemble « fractal » :

possède une structure infiniment plus riche et plus difficile à décrire … Lorsqu’on zoome sur sa frontière, on voit essentiellement le même paysage, peu importe l’échelle. Pour cette raison, on parle d’ensemble « fractal » :

Ci-dessous, sont représentés quelques ensembles de Julia remplis, pour diverses valeurs du paramètre ![]() Les 7 premiers sont connexes. Les 2 suivants aussi, mais de mesure nulle. Les 3 derniers sont totalement discontinus. Pour ces 5 dernières illustrations, on ne « voit » pas véritablement

Les 7 premiers sont connexes. Les 2 suivants aussi, mais de mesure nulle. Les 3 derniers sont totalement discontinus. Pour ces 5 dernières illustrations, on ne « voit » pas véritablement ![]() (aucun pixel noir sur l’image), mais on devine sa présence au fond d’une vallée …

(aucun pixel noir sur l’image), mais on devine sa présence au fond d’une vallée …